★ 2021年も面接試験や小論文のテーマで時事的な内容は大人気でした。

2021年の入試で実際に聞かれたニュース記事の傾向を踏まえて2022年の入試でも聞かれやすいテーマで以下を予想し、コメントして参ります。

目次

- 1 新型コロナ関連は今年も聞かれるのか!?

- 1.0.1 第1章:一般論として10大ニュース

- 1.0.2 第2章:一会塾 講師が選んだ面接&小論文で問われやすいテーマ20

- 1.0.2.1 テーマ1:自殺率の増加

- 1.0.2.2 テーマ2:旧優生保護法下での強制不妊手術

- 1.0.2.3 テーマ3:入管法改正問題と名古屋入管収容死問題(人権をめぐる後進性が露見)(2021年10月~12月)

- 1.0.2.4 テーマ4:日本でも「飲む中絶薬」

- 1.0.2.5 テーマ5:子宮頸がんワクチン、積極勧奨の再開が決定

- 1.0.2.6 テーマ6:アメリカで、妊娠中絶の禁止の動きが広がる

- 1.0.2.7 テーマ7:不妊治療の保険適用拡大

- 1.0.2.8 テーマ8:愛知県知事リコール不正署名事件

- 1.0.2.9 テーマ9:医薬品の流通が滞り、今後の見通しが立たず

- 1.0.2.10 テーマ10:給料は30年上っていないのに物価上昇?

- 1.0.2.11 テーマ11:「人新世」の世界危機

- 1.0.2.12 テーマ12:男女差別指数、日本は120位 森喜朗元首相の女性蔑視発言だけではない

- 1.0.2.13 テーマ13:ワクチン・変異株関連のニュース

- 1.0.2.14 テーマ14 :政府、自治体の政策関連のニュース

- 1.0.2.15 テーマ15 :新治療薬・既存の治療薬関連のニュース

- 1.0.2.16 テーマ16 :薬局・病院の経営不振関連のニュース

- 1.0.2.17 テーマ17 :医療的ケア児

- 1.0.2.18 テーマ18 :社会問題関連のニュース

- 1.0.2.19 テーマ19:地球温暖化関連のニュース

- 1.0.2.20 テーマ20:多様化する社会関連のニュース

新型コロナ関連は今年も聞かれるのか!?

医学部に限らず、面接試験でもっともよく聞かれる質問の1つが、

『最近(今年)あなたが気になったニュースをその理由とともに1つ(or 3つ)あげなさい。』

です。時に「新型コロナウィルス以外で」とつくこともあります。つまりそれだけ新型コロナウィルスについて知っていることは前提で、そのうえで他にも興味あるニュースくらいあるよね?というスタンスなのかもしれませんね。このような質問に、仮に緊張して「絶句」してしまうようなことがあれば、社会に問題意識を持たずに、ただ漫然と受験勉強をしてきただけの人(=社会性が無い!)と判断されてしまう可能性があります。大学は社会との接点、時事ニュースの共有は大学では、コミュニケーションの基本であり、大学受験をする人の素養として必要不可欠であることは言うまでもありません。こちらにまとめられている時事的ニュースの概要を読んで、自分が選択すべきニュースについて、各自のニュースソースも利用してもう1段階、深堀しておくことをおススメします。一会塾の面接指導対策では、こちらの知識を前提として質問することも視野に、自分の言葉で説明できる口頭シュミレーションを行っておくべきです。たとえば、ご両親や(できれば年上の)ご家族との対話などもとても有効です。

第1章:一般論として10大ニュース

↓ [参考] 読売新聞オンライン(読者が選ぶ10大ニュース)より6つを抜粋

1) 東京五輪 最多58メダル

開催国がたくさんのメダルを獲得することは多い。時差や食事、練習環境などでストレスが少ない、地元の熱い応援を力にできるなどのメリットがあるためだ。今回はほとんどの競技が無観客開催となったため、会場で直接、選手に声援を送ることはできなかったが、日本の選手たちは自国開催のメリットを生かして数々の記録を生み、史上最多のメダルを獲得した。

東京オリンピック パラリンピック後のアンケート (文藝春秋調べ)によると、東京オリンピックの競技面について「成功だった」という回答は全体の半数を占めたが、運営に関しては、感染対策や弁当の廃棄など不満の声が多く寄せられた。

《参考出典》

■東京2020で史上最多58個のメダル獲得―金は27個 : 日本の夏の五輪メダル数https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00527/(2021年8月7日 Nippon.com)

■「3兆円かけて、史上最低の内容…」「復興五輪はどこに?」“東京オリンピックは成功したかアンケート”結果発表 大会運営に“ダメ出し”連発《成功だったは18%》https://bunshun.jp/articles/-/48083?page=3 (2021年8月24日 文春オンライン)

2)コロナワクチン接種

新コロナウイルスワクチンは、mRNAという人工的に作ったウイルスの遺伝情報を接種して遺伝子を組み換え、人間の体内で抗原を作らせ、それに対して抗体を作らせる方式。 このような遺伝子を直接体内に注入する治療は、臨床研究として患者さんに行われた事例はあるものの、今回のように世界中の健康な人に投与する事例は人類史上初。副作用については、まだまだわからないことが沢山ある。

《参考出典》

新型コロナウイルスワクチンは本当に安全なのか?~短期的には効果抜群、長期的には不明~https://clinic-yamauchi.com/news/757/ (2021年4月13日 山内診療所)

3)熱海で土石流

令和3年7月1日から3日にかけて静岡県や神奈川県を中心に大雨が降り、3日に静岡県熱海市で大規模な土砂災害が発生。熱海市では過去最大の降水量を上回り、さらに、土石流が発生した直前に激しい雨が降ったことから、この強い雨が引き金になった可能性がある。しかし、市街地の真上に違法に造成された盛り土があったことが明らかになり、「人災」の側面が強まっている。被災者や遺族らは、崩落の起点となった土地の現・前所有者と盛り土を廃棄した会社などに計約32億円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。

《参考出典》 ■「熱海土石流~強まる”人災”の側面」(時論公論)

https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/452411.html (2021年7月16日 NHK解説委員室)

■熱海市の土石流災害 解析雨量から分析 土石流発生の可能性は広い範囲にあったhttps://tenki.jp/forecaster/r_anzai/2021/07/05/13079.html (2021年7月5日 tenki.jp)

4)変異株が猛威

オミクロン株は、11月末に南アフリカ共和国から最初の感染例が報告され、その2日後にはWHOから「懸念すべき変異株」に指定された。感染拡大のスピード速さだけでなく、桁違いに変異が多いため警戒されている。国立感染症研究所が2021年12月16日、日本で確認されたオミクロン株感染例の観察結果を公表、入院患者16例のうち「無症状のまま継続」は4例で、残り12例は軽症で推移していることも明らかにした。また、初期の情報と前置きした上だが、オミクロン株の感染・伝播性は増加が示唆されているとの見解を示し、重症度への影響については症例数が少ないことから「評価は困難」との見方を示している。

《参考出典》

■オミクロン株は何が怖いのか?WHOも大警戒する「別人レベル」の変異とはhttps://diamond.jp/articles/-/290189?page=3(2021.12.10 Diamond online)

■見えてきた日本のオミクロン株陽性者の背景https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/miwa/202112/573252.html

(2021年12月20日 日経メディカル)

5)自民総裁に岸田氏 首相就任

9月29日に行われた自民党総裁選で、岸田文雄氏が新しい総裁に選ばれた。新型コロナウイルス感染の再拡大への警戒や、対中外交等での手腕が問われている。

対中外交について、総裁選で岸田氏は中国の覇権主義、台湾海峡などの課題に、「米国、豪州、欧州、インドなどの基本的価値を共有する国とともに毅然と対応していく」と主張し、中国の人権侵害行為の即時停止を求める決議案への賛意も表明。だが、国際社会のうねりは険しく、台湾をめぐる状況※は緊迫感を増している。アジアのリーダーとして岸田氏がどのようにハンドルを切るのかまた、岸田新政権がその中で新疆ウイグル自治区や香港の問題を提起していくことができるのかどうか、世界が注目している。

※9月16日に中国がTPP(環太平洋経済連携協定)への加盟を申請したのに続いて、22日には台湾も申請。TPP参加には全加盟国の同意が必要となるため、中国が参加すれば台湾はもちろん、米国の復帰も遠のく。

《参考出典》

■「岸田政権が短命に終わるかもしれない」これだけの根拠https://news.yahoo.co.jp/articles/e70773bc252d822b59ac2dbc07ac5e4263cd5125(Yahoo!ニュース 2021年10月1日)

6)東京五輪 「原則無観客」に

今夏の東京五輪・パラリンピックが無観客で行われることになった当初、900億円のチケット収入ゼロ、経済損失2兆円超と試算されていたが、開催経費が、予算より1500億円以上少なく済んだことが大会組織委員会関係者への取材でわかった。大会招致時の取り決めで、組織委が資金不足に陥った場合は開催都市の都が負担し、足りない時は政府が 補填ほてん することになっていた。チケット収入の激減によって、追加負担が懸念され、コロナ対策の支出で財政状況が厳しい都は当初、政府にも負担を求める構えだった。しかし、大会終了後、経費の精査を進めたところ、総額は1兆5000億円を下回った。無観客で入場時の検温や手荷物検査、熱中症対応、警備に関わる人件費などが減ったことが大きい。現時点で都と政府の追加の公費負担はなく、それぞれに100億円以上が返還される見通し。

《参考出典》

■【独自】東京五輪・パラ開催経費、無観客で1500億円削減…人件費減で公費の追加負担なしhttps://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/20211202-OYT1T50232/

(2021年12年3日 読売新聞オンライン)

以下の4つもおさえておきましょう!

↓朝日新聞EduA 「2021年時事ニュース これだけは」より4つを抜粋

7)バイデン政権誕生 アフガニスタン撤退

2021年1月20日、民主党のジョー・バイデン氏がアメリカ合衆国第46代大統領に就任した。カマラ・ハリス氏は、アメリカ初の女性でアフリカ系でアジア系の副大統領に。

アフガニスタンの首都カブールが8月15日、タリバンに占拠されたことを受け、バイデン政権への批判が高まっている。

米国は、2001年9月に発生した同時多発テロ事件を受けて同年10月にアフガニスタンに侵攻を開始して以来、20年にわたり軍を駐留させてきた。バイデン大統領は2021年4月14日、トランプ前政権が2020年2月にタリバンと交わした米軍の完全撤退を含む和平合意に基づき、アフガニスタンからの最終的な米軍撤退を9月11日までに完了するとしていた。しかしタリバンは、米軍の撤退開始後も国内主要都市の制圧を進めてしまった。そうした事態を受けて、バイデン大統領は8月14日、米国および同盟国の人員らが安全にアフガニスタンを出国できるよう米兵を派遣すると発表していた。その翌日に、カブールが制圧されたことになる。

米国務省は15日夜、日本を含む同盟・友好国など約60カ国と共同声明外を出し、外国人とアフガニスタン人が安全に出国できるよう支援を表明するとともに、「アフガニスタン全土において力と権限を持つ者」に対して、人命や財産の保護と治安と社会秩序の速やかな回復に責任を持つよう呼び掛けた。カブールの空港には出国希望者が殺到しており、事故による死者も出ているとされる。

《参考出典》

■バイデン米政権のアフガニスタン撤退に批判が噴出、大統領は撤退判断を堅持

(2021年8月17日 JETROビジネス短信)

■【1からわかる】アフガニスタン“タリバン勝利宣言”

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210816/k10013206591000.html

(2021年8月16日 NHK NEWS WEB)

■アフガニスタンから完全撤退 アメリカは今後どうする?【解説】 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210901/k10013236751000.html

(2021年9月1日 NHK NEWS WEB)

8)日本 世界遺産に2件登録 ~自然遺産(奄美大島、徳之島、沖縄) 文化遺産(北海道と北東北の縄文遺跡群)~

新たな世界遺産を決めるユネスコ=国連教育科学文化機関の世界遺産委員会は、日本時間の7月26日、鹿児島県の奄美大島と徳之島、それに沖縄県の沖縄本島北部と西表島にある森林などを、新たに世界自然遺産に認定した。奄美大島と徳之島、それに沖縄本島北部と西表島にあるおよそ4万3000ヘクタールの森林などには、「アマミノクロウサギ」や「ヤンバルクイナ」、「イリオモテヤマネコ」といった固有の生き物が生息している。国内の世界自然遺産はこれで5件目。

次いで同委員会は、翌日27日、「北海道・北東北の縄文遺跡群」を、新たに世界文化遺産に認定した。同遺跡群は、北海道と青森県、岩手県、秋田県に点在する17の縄文時代の遺跡で構成され、青森市の「三内丸山遺跡」や秋田県鹿角市の「大湯環状列石」などが含まれる。国は、狩猟や採集、漁を基盤に人々が定住して集落が発展し、1万年以上続いた縄文時代の生活や精神文化を現代に伝えるもので普遍的な価値があるとして、世界文化遺産への登録を目指してきた。国内の世界文化遺産はこれで20件目となる。

《参考出典》

■世界自然遺産に登録 奄美大島と徳之島 沖縄本島北部などhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20210726/k10013161531000.html

(2021年7月26日 NHK NEWS WEB)

■「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産に登録https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210727/k10013163941000.html

(2021年7月27日 NHK NEWS WEB)

9)地球温暖化で日本出身者にノーベル賞 ~真鍋淑郎さん(90)~

今から50年以上前に「二酸化炭素が増えれば地球の気温が上昇し、地球温暖化につながる」ということを世界に先駆けて発表。真鍋氏は、地表面が太陽から受け取るエネルギーから、宇宙に逃げていくエネルギーを差し引いた「放射収支」と、空気や水蒸気が互いにどう影響し合うか、世界で初めて解明した。真鍋氏は50年以上前に、非常にシンプルな気候の予測モデルを作り、それらの成果によって地球温暖化が人類の活動によって起きたことが科学的に裏付けられた。

真鍋氏が先頭に立って開発に取り組んできたのは、気温や水蒸気の状況といった「大気の状態」と、海流や海水温の変化などの「海洋の状態」の相互の影響を考慮したうえで今後を予測する「大気海洋結合モデル」と呼ばれるもの。「この冬は寒いか」とか「今年の梅雨は長いか」など比較的長期の天候を見通す場合、地球規模の海の状態が大気に影響したり、逆に、大気の状態が海に影響を及ぼしたりするため、気象庁の予報システムとしても現在も使用されている。

《参考出典》

■ノーベル賞 真鍋淑郎さん 50年以上前に“温暖化”影響を予測https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211006/k10013294041000.html

(NHK News Web 2021年10/6)

10)2020年の出生数、統計史上で最小

2020年12月の産婦人科学会の発表によると、2020年10月~2021年3月の出産数が、一部の都道府県では、前年同月期と比較し、6割程度減少する可能性があることがわかった。つまり2020年4月以降に授かり、5月以降に妊娠届が提出された数が激減しているということ。2020年4月といえば、第1回の緊急事態宣言発令のタイミング。テレワークに踏み切る職場が増え、夫婦一緒に過ごす時間が増えた家庭も多かったはず。2020年2月の終わり頃から学校が一斉休校になり、家庭は大混乱していた時期でもあり、不安をと負担を覚える育児の当事者が多かったのではないか。

それに加え、夫婦二人ともテレワークなのに、妻だけが毎回昼食を作ることにストレスを感じるという話も多く、ステイホーム期間が長くなるにつれて、DV相談件数も増加。また、「経済的な理由」で出産に踏み切れないという理由も聞かれる。現在、30代後半〜40代後半である団塊ジュニア世代は第2次ベビーブームの頃に生まれたものの、就職氷河期のあおりを受けており、この世代にとって結婚や出産は、上の世代に比べ経済的なハードルが非常に高くなってしまい、第3次ベビーブームは幻となってしまったと言われている。

《参考出典》

■2021年1月の出生数が激減!コロナ禍でそりゃ子作りする余裕はないですよって話【宋美玄さんの「聴く婦人科診察室」#2】

https://lee.hpplus.jp/column/2014791/(2021年7月9日 LEE)

第2章:一会塾 講師が選んだ面接&小論文で問われやすいテーマ20

テーマ1~12 原田広幸 選定 テーマ13~20: 高橋靖・高橋優子・宮下ゆう希 選定

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 先日、ラジオのニュース番組を聞いていたら、ある高名な社会学者が、「今年(2021年)は新しいニュースが全く無かった。フラットな年だった」と言っていました。私は、本当にそうだなと納得しました。コロナ禍は夏にピークとなり、東京オリンピックが開かれて、衆議院選挙が行われたけれど、すべて予想通りで、新しく時代を作っていくような出来事は何も起きていない。何年か前から続く良からぬ傾向が、じわじわと続いている。そのような、中長期的な社会問題が、さまざまな形で露呈したのが、以下に上げた12個のニュースです。貧すれば鈍する、と言いますが、経済的な不安定さが、まさに人々の心の貧しさにつながってしまっているようです。このような社会情勢をしっかりと見つめて、目をそらさず、しかし諦めたり落胆しすぎたりせず、社会の一員としてどのように生きていけば良いかを、冷静に考えるようにしたいものです。(原田広幸) |

テーマ1:自殺率の増加

・コロナ禍・経済不況の結果として、とくに、子どもと女性の自殺率が大幅に増加した。

・文部科学省は、10月13日、「令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を発表。2020年度の国公私立小・中・高校が把握して、文部科学省に届け出た子どもの自殺件数は415人で過去最多となる。うち、高校生が305人(7割)を占める。先進国中ワースト1位。

《参考出典》

□「コロナ禍が要因か、子どもの自殺が過去最多に/前年度比31%の大幅増加」(2021年10月)

・https://www.tokyo-np.co.jp/article/136584

・https://www.mhlw.go.jp/content/202111-zantei.pdf

・https://www.mhlw.go.jp/content/202111-sokuhou.pdf

□働く女性の自殺増加 学校再開後、生徒らも―新型コロナ影響か・政府白書

・https://www.jiji.com/jc/article?k=2021110200416&g=soc

テーマ2:旧優生保護法下での強制不妊手術

・旧優生保護法の下で、障害や病気を持つ人々が強制的に中絶や不妊の手術を受けさせられた。

・北海道内の女性(78)と夫(故人)が国に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審が12月15日、札幌高裁(長谷川恭弘裁判長)で結審した。

《参考出典》 □「強制不妊中絶訴訟、控訴審が結審/本人同意ない手術は違法と指摘」

・https://www.asahi.com/articles/ASPDH6TWKPDHIIPE004.html

テーマ3:入管法改正問題と名古屋入管収容死問題(人権をめぐる後進性が露見)(2021年10月~12月)

・名古屋出入国在留管理局(名古屋市)の施設で3月、収容中だったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん=当時(33)=が死亡した。遺族の妹2人は、殺人容疑で同管理局の当時の局長など幹部ら数人を刑事告訴した。ウィシュマ・サンダマリさんの遺族らは、入管側がウィシュマさんに適切な医療を提供せず、「死んでも構わない」との未必の故意があったと主張している。

《参考出典》 □「ウィシュマさん死亡前の映像「人格と肉体を破壊する様子まざまざ」立憲・有田議員ら戦慄の内容を報告」

□「ウィシュマさん収容死、カメラ映像を国会で開示へ/与野党が合意」

・https://www.asahi.com/articles/ASPDH6T2JPDHUTFK02D.html

□「入管法改正案、再提出急ぐ/法務省準備、くすぶる収容死問題」

・https://www.asahi.com/articles/DA3S15144361.html

テーマ4:日本でも「飲む中絶薬」

「「飲む中絶薬」来月申請へ、承認なら国内初…日本は「時代遅れ」の掻爬法(そうはほう)も」

・望まない妊娠をした女性が、産婦人科での手術(掻爬法)によって人工妊娠中絶をするのではなく、経口薬(飲み薬)によって、女性の心身への負担を極力減らして実施することができるようになる。英製薬会社ラインファーマは、12月下旬に厚生労働省に製造販売の承認申請をする方針を固めた。順調に審査が進めば1年以内に承認される見通し。中絶薬は、すでに世界70か国以上で使われているが、日本では議論が進まず、認められてこなかった。世界保健機関(WHO)が2012年に発表したガイドラインによれば、妊娠中絶の「安全で効果的」な方法として、吸引法か中絶薬が推奨されている。

《参考出典》読売新聞オンライン 2021年11月21日配信

・https://www.yomiuri.co.jp/medical/20211121-OYT1T50009/

テーマ5:子宮頸がんワクチン、積極勧奨の再開が決定

・子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンは、2013年4月に定期接種が始まったが、副作用の報告が相次ぎ、厚労省は同年6月に積極的な勧奨をやめていた。一方、イギリスをはじめ定期接種による成功例が増えたことも背景にあり、厚生労働省は自治体に今年(2022年)4月から積極的な勧奨を再開できるよう求めた。

《参考出典》 □「子宮頸がんワクチン“積極勧奨”8年ぶり再開 機会逃した人の対応は」

・https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20211115a.html

テーマ6:アメリカで、妊娠中絶の禁止の動きが広がる

・アメリカの最高裁判所は、バイデン政権に変わる昨年までに、保守派の判事の人数がリベラル派の判事を凌駕した。保守派はプロライフ(胎児の命を優先する立場)で、リベラル派はプロ・チョイス(女性の選択権=妊娠/中絶を自分で決めることを容認する立場)である。

《参考出典》 □「“妊娠15週以降は中絶禁止”/アメリカ連邦最高裁が認める公算」

・https://www.asahi.com/articles/ASPD25SM0PD2UHBI00T.html?iref=pc_rellink_04

テーマ7:不妊治療の保険適用拡大

・厚生労働省による2020年の人口動態統計によると、合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す)は1.34で、前年から0.02ポイント下がり、5年連続の低下となった。2007年(1.34)以来の低水準で、2021年の統計も、新型コロナウイルス禍の影響も重なりさらに低下する公算である。そんななか、子どもを持ちたいが妊娠できない女性に対し、不妊治療の医療保険適用範囲を拡大する方針が、具体的にきまった。

《参考出典》 □「不妊治療の保険適用拡大/治療法や対象者は? 年齢は43歳未満に」

・https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20211215c.html

テーマ8:愛知県知事リコール不正署名事件

・大村秀章愛知県知事に対する解職請求(リコール)運動の不正署名事件では、署名が一定数を超えなければ内容を精査しない直接請求制度の仕組みを悪用し、署名が多数偽造された。再発防止を求める声が出る一方、手続きを厳しくすれば住民の萎縮を招く恐れもある。

・リコール運動が始まったのは、そもそも「表現の不自由展・その後」が開催されたことがきっかけ。

「従軍慰安婦」問題、天皇の戦争責任、憲法9条、政権批判などの内容を扱っていることに対し、日本維新の会代表の松井一郎、名古屋市長の河村たかし他が抗議し、大阪府知事の吉村洋文が「企画展は反日プロパガンダであり、大村知事は辞職相当だと思う」と発言するに至った。

《参考出典》 □愛知県知事リコール不正署名事件

・https://www.jiji.com/jc/v7?id=aichirecall

テーマ9:医薬品の流通が滞り、今後の見通しが立たず

・不祥事により、後発薬メーカーが相次いで業務停止処分を受け、生産が滞ったのがきっかけ。後発薬(ジェネリック)の需要は近年高まっているため、生産が追いつかず、病院で処方できない事態も発生している。供給体制の見直しも迫られている。

《参考出典》 □「ジェネリック医薬品中心に3100品目が品薄/メーカーの不祥事響く」

・https://www.asahi.com/articles/ASPDC6DRMPDBUTFK037.html

テーマ10:給料は30年上っていないのに物価上昇?

・2019年、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」に対する不正調査の問題が明らかになり、2021年12月にも、「建設工事受注動態統計」(建設業の月々の受注状況を推計する統計でGDP(国内総生産)算出にも使われる)で、国土交通省が不正を行っていたことが発覚した。官僚が統計を操作して「経済政策の成功」と「賃金上昇」を演出する必要があるほど、日本人の所得の減少と経済の低迷は非常に深刻である。そんな中、追い打ちをかけるように、コロナの影響により一部の物価の上昇が始まっている。

《参考出典》

□「日本に第3次オイルショックと、スタグフレーションの危機はやって来るのか?」

・https://diamond.jp/articles/-/286619

□「21年のエネルギー価格80%超高騰へ、インフレにリスク=世銀」

・https://jp.reuters.com/article/world-bank-energy-idJPKBN2HB2FS

テーマ11:「人新世」の世界危機

・2021年に流行ったキーワードの一つが、「人新世(ひとしんせい)」である。立役者は、学術的な書籍としては異例の売り上げを記録した『人新世の「資本論」」(集英社新書)の著者、斎藤幸平氏(大阪市立大学大学院経済学研究科准教授)である。人新世とは、オランダの科学者、パウル・クルッツェンが提唱した地質学の新しい時代区分で、人間が地球環境に影響を与えている時代を意味する用語である。そして、その背景には、資本主義が地球に与える環境危機への鋭い問題意識があり、SDGsのような口当たりのよい目標では、もはや解決不能のところまで来ているとまで言われる。

《参考出典》

□『人新世の「資本論」』斎藤氏が警告/コロナ後に人類の本当の危機が来る

・https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00110/00012/

□(社説)「人新世」 地球の限界を考える

・https://www.asahi.com/articles/DA3S14996013.html

テーマ12:男女差別指数、日本は120位 森喜朗元首相の女性蔑視発言だけではない

・世界経済フォーラム(World Economic Forum)は、2021年3月に“The Global Gender Gap Report 2021”で、男女格差を測るジェンダーギャップ指数(Gender Gap Index)を発表した。2021年の日本の総合スコアは0.656、順位は156か国中120位(前回は153か国中121位)だった。先進国の中では最低、アジア諸国の中でも、韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果となっている。21年に行われた衆議院議員選挙後の議員数も、女性は465人中45人(全体の9.7%)で、前回(2017年の選挙:女性は47人(10.1%)当選)より、さらに減ることになった。

《参考出典》

□「ジェンダーギャップ指数2021、日本は120位/G7最下位は変わらず低迷」

・https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6062cdc4c5b65d1c2818ac86

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

テーマ1~12 原田広幸 選定 テーマ13~20: 高橋靖・高橋優子・宮下ゆう希 選定

テーマ13:ワクチン・変異株関連のニュース

このテーマでの選定キーワード ◆ メッセンジャーRNA ◆ カタリン カリコ ◆ 変異株 ウイルス ◆ ブースター接種

◆メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン

・新型コロナウイルスの発症と重症化を防ぐ「切り札」と期待されるワクチンの1つ。mRNAという人工的に作ったウイルスの遺伝情報を接種して遺伝子を組み換え、人間の体内で抗原を作らせ、それに対して抗体を作らせる方式。このような遺伝子を直接体内に注入する治療は、臨床研究として行われた事例はあるものの、今回のように世界中の健康な人に投与する事例は人類史上初めて。副作用については、まだまだわからないことが沢山ある。遺伝情報を人体に投与する、将来の身体への異変や将来持つ予定の子どもへの影響を心配する誤情報も。しかし、mRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていくため、人の遺伝情報(DNA)に組みこまれるものではないとされている。

《参考出典》

□ NHK 特設サイト 新型コロナウイルス

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

□ 新型コロナウイルスワクチンは本当に安全なのか?~短期的には効果抜群、長期的には不明~https://clinic-yamauchi.com/news/757/ (2021年4月13日 山内診療所)

□ 新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省HP)

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0008.html

◆ カタリン・カリコ(メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンの開発者)

「mRNAワクチン」に欠かせない技術を開発した、ハンガリー出身の女性科学者。遺伝物質「mRNA」は、体内に入れるとすぐに分解されるほか、炎症反応を引き起こしてしまうため、長年、薬などの材料として使うのは難しいと考えられていたが、カリコ博士らはmRNAを構成する物質の1つ「ウリジン」を「シュードウリジン」に置き換えると炎症反応が抑えられることを発見。この技術を用いて2020年、新型コロナウイルスのワクチンが開発された。欧米の研究者などからは、実用化の鍵を握るこの研究成果はノーベル賞に値するという声もあがっている。

《参考出典》

□ 新型コロナ 世界からの報告 “革新的”研究成果がコロナワクチン開発に 女性科学者の思いhttps://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-situation/detail/hungary.html

(2021年5月27日 NHK 特設サイト 新型コロナウイルス)

□ 変異株 ウイルス

ウイルスの遺伝情報が変化したことにより、タンパク質の一部が変異し、新しい性質を持つに至ったもの。現在、主な変異株にはベータ株(南アフリカで検出)、ガンマ株(ブラジルで検出)、デルタ株(インドで検出)、オミクロン株(南アフリカで検出)がある。

《参考出典》

□ 新型コロナウイルスの変異株への対応についてhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/variant.html

◆ ブースター接種

ワクチン接種や病気にかかって免疫をすでに持っている人が、更にワクチンを接種することで追加免疫を得ること。新型コロナウイルスのワクチンで主流なファイザー製・モデルナ製は、2回目の接種完了までが1セットで、そこからの追加接種(3回目)をブースター接種と呼ばれている。

《参考出典》

□ 3回目のワクチン接種 オミクロン株への効果を専門家に聞いたhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20211209/k10013381261000.html

(2021年12月9日 NHK News Web)

テーマ14 :政府、自治体の政策関連のニュース

このテーマでの選定キーワード ◆ 蔓延防止等重点措置 ◆ 緊急事態宣言 ◆ 自宅療養問題 ◆ 酸素ステーション ◆ 墨田モデル

◆ 蔓延防止等重点措置

緊急事態宣言が発出される前でも感染拡大防止策を集中的に講じられる措置。休業要請はできないが、対象地域では営業時間変更などの「要請」ができ、要請に応じなかった場合には「命令」ができる。命令にも応じなかった場合には罰則が設けられている。期間は6か月以内(ただし延長は何度でも可能)。また、必要があれば立ち入り検査なども行うことができる。

◆ 緊急事態宣言

対象地域は都道府県単位で、休業要請、営業時間短縮などの「要請」ができ、要請に応じなかった場合には「命令」ができる。命令にも応じなかった場合、まん延防止等重点措置より重い過料が設けられている。期間は2年以内(合計して1年を超えない範囲で複数回延長可能)。

《参考出典》

□ まん延防止等重点措置とは?内容をわかりやすく解説

https://www.ashita-team.com/jinji-online/business/12247

(2021年6月9日 あしたの人事online)

◆ 自宅療養問題

新型コロナウイルス感染症第5波において病床が逼迫し、自宅療養者が急増。政府は、感染者が急増している地域では入院治療の対象者を制限し、軽症者は原則自宅療養との方針を示した。これは感染者を原則的に入院させる従来の基準を転換させるもので、反対意見も多かったが、病床が逼迫している状況では既に軽症者は入院困難となっており、現状を追認したものと言える。しかし実際には、軽症者だけでなく、呼吸不全で酸素投与が必要な患者もなかなか入院できず、自宅療養を余儀なくされた。

自宅療養者を支えるためには、直接的な往診以外にも、発熱外来、かかりつけ患者のコロナ疑い時の対応、保健所からの依頼への対応等、総合的な取り組みが必要である。

《参考出典》

□ COVID-19第5波における在宅医療の課題有識者個人の意見です。

https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/7020

(2021年10月8日 COVID-19有識者会議)

◆ 酸素ステーション

新型コロナウイルス感染症療養者のうち、医師により入院が必要と判断された方の搬送先が確定するまでの間、酸素投与の応急処置をする緊急的な施設。

しかし2021年9月の記事では東京都渋谷区では1日の稼働率は最も多い日で約3割。酸素ステーションに運ばれても受け入れは1泊程度と短いため、辞退者が多いとした。小池百合子知事は同月3日の定例記者会見で、重症化を防ぐ「抗体カクテル療法」を3施設に導入し、医療機能を充実させて名称を「酸素・医療提供ステーション」に改めると発表。「多機能のステーションになっていく」とアピールした。

《参考出典》

□ 緊急的な酸素投与施設の設置について(2021年12月1日 神奈川県HP)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/o2touyo.html

□ 酸素ステーション利用低調 最多3割、辞退者多く―東京都(2021年9月5日 時事通信社)https://www.jiji.com/jc/article?k=2021090400282&g=pol

◆ 墨田モデル 西塚至氏(墨田区保健所長、墨田区福祉保健部保健衛生担当部長)

全国と同様、墨田区でも2020年末から新型コロナウイルス感染症患者の重症者が増え、そのため検査が遅れて症状が進んでしまうケースが増加。その結果、感染症指定医療機関で高度医療が可能な東京都立墨東病院のコロナ病床が埋まり、軽症者や回復した人が入院を続けることで、重症者が入院できないという事態に。

もともと区では2020年7月から、区の医師会役員と区内の10病院との間で、病床確保に関して話し合いを重ねており、年末の事態を受け、回復したものの療養が必要な患者を、高度医療を専門としない一般病院に転院させて引き受けてもらう体制(費用は区が補助)を確立。

その結果、墨東病院などで重症患者を受け入れる余地が生まれ、入院待ち患者をゼロとすることに成功した。「墨田区モデル」とは、病院の枠を超え、区内で医療を完結させることである。

また、同区は第5波の死亡者数と重症者数はゼロで乗り切り、ワクチン接種のスピードも速く、2回の接種率も高い自治体として注目を集めている。

《参考出典》

□ コロナ対策「墨田区モデル」の立役者が語る、入院待ち患者ゼロ持続の理由https://diamond.jp/articles/-/263248?page=2 (2021年2月19日 ダイヤモンド編集部)

□ 墨田区の地域完結型医療モデルとは

https://www.nhk.or.jp/covid19-shogen/story/story18/450375.html

(2021年4月28日 NHK特設サイト 新型コロナウイルス 格闘の証言)

□ 第5波でも死亡・重症者ゼロ「5つの秘訣」 – 西塚至・墨田区保健所長に聞くhttps://www.m3.com/news/open/iryoishin/973680 (2021年10月12日 m3.comニュース)

テーマ15 :新治療薬・既存の治療薬関連のニュース

このテーマでの選定キーワード ◆ 新治療薬開発 ◆ 既存の治療薬 ◆ 抗体カクテル療法

◆ 新治療薬

新型コロナウイルスに対してはワクチンだけでなく、治療薬も開発が進んでいる。深刻な感染拡大となった第5波の医療現場では新しく導入された抗体医薬が使われた。11月、日本政府と米製薬会社は、開発した飲み薬の国内への供給について合意したと発表し、12月24日に特例承認された。年内にも治療に使える薬が増える見通し。

経口抗ウイルス薬が登場すれば、外来での治療が主流になり治療が迅速に開始されるため、重症者を減らすことにつながっていくと期待されている。これまでコロナに感染した患者には特別な医療提供体制が敷かれてきたが、ワクチンの接種率が高くなり重症化する人が減っていき、さらに飲み薬で重症患者の増加を抑えることが出来れば、医療が逼迫しにくくなる。ただし、新型コロナでは新しい飲み薬が出てきてもインフルエンザのタミフルのような使われ方ではなく、使う対象はリスクが高い患者などに限定されるのではないかとされている。

《参考出典》

□ 新型コロナの治療薬、今どうなってる? 新しい飲み薬が年内にも国内で実用化へhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f7b7a0712c8521eb9457d3b8e721fb00770fe6ec?page=1

(2021年11月28日yahooニュース)

◆ 既存の治療薬

・デキサメタゾン(デカドロン)

厚生労働省は7月21日にステロイド薬であるデキサメタゾン(デカドロン)を、新型コロナウイルス治療薬として承認した。デキサメタゾンは様々な疾患に利用されるステロイド薬であり、日本国内ではすでに他疾患の治療で使用されている薬剤。

デカドロンは消火器のような役割があり、初期の段階で服用すればもっとも効果があるとされる。発熱外来やオンライン診療でフォローし、最適なタイミングでデカドロンを処方することで在宅酸素も入院も必要となくなる。現状、プライマリケア医が出せる薬はこれしかない。歯科診療などでも使用される薬だが、新型コロナウイルス治療薬として使われるようになってから、薬が手に入らくなったとの声も。

《参考出典》

□ デキサメタゾン(デカドロン)について~国内承認2例目の新型コロナウイルス感染症治療薬~https://toaru-yakuzaishi.com/dexamethasone-covid-medicine

(2020年8月12日 とある薬剤師のつぶやきブログ)

□ コロナの消火器のデカドロンが足りなくなっています。

https://ameblo.jp/angel199812/entry-12693930350.html

(2021年8/24 一週間前にはあったデカドロンが、在庫なしに。治療が出来なくなるという歯科医の妻のブログ)

◆ 既存の治療薬(デキサメタゾン(デカドロン)、アビガン以外)

デキサメタゾン(デカドロン)の他に、現在国内で新型コロナ治療薬として厚生労働省が認めているのは、エボラ出血熱の治療薬として開発された「レムデシビル」と、4月に承認された関節リウマチなどの薬で、炎症を抑える効果がある「バリシチニブ」、7月に承認された軽症者向けの「カシリビマブ/イムデビマブ」、9月に承認された中等症者向けの「ソトロビマブ」、(12月24日に「モルヌピラビル」が特例承認)12月現在6製品。

オミクロン株の治療では、抗体カクテル療法カシリビマブ/イムデビマブ(商品名:ロナプリーブ)の効果が激減するため推奨しないとされているが、ソトロビマブ(商品名:ゼビュディ)やモルヌピラビルは有効と考えられている。

中外製薬が開発した関節リウマチ治療薬「アクテムラ」は、6月下旬に米食品医薬品局(FDA)から入院患者向けのコロナ治療薬としての緊急使用許可を取得。日本国内では最終治験を終え、12月13日に治療薬として使用できるよう厚生労働省に承認申請した。

新薬の開発だけではなく、別の病気の治療薬として開発してすでに使われている薬のなかに、新型コロナウイルスにも効くものがないかを調べるという研究も進められている。すでに厚生労働省の認可の下りている薬であるため、もし良いものが見つかった場合、すぐにでも新型コロナウイルスの治療薬として使い始められるというメリットがある。

《参考出典》

□ オミクロン株によって新型コロナ軽症者の治療はどう変わった? 新型コロナ治療薬まとめhttps://news.yahoo.co.jp/byline/kuraharayu/20211226-00274368

(2021年12月26日 yahoo!ニュース)

□ 中外製薬、コロナ肺炎の治療薬を承認申請…関節リウマチ薬「アクテムラ」https://www.yomiuri.co.jp/medical/20211213-OYT1T50186/

(2021年12月13日 読売新聞オンライン)

□ #163 北大と塩野義製薬 ~新型コロナ研究の最先端を行く~

https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/article/11449

(2020年9月16日いいね!Hokudai)

3)抗体カクテル療法

米リジェネロン・ファーマシューティカルズが開発した、新型コロナウイルスに対する抗体薬。「カシリビマブ」と「イムデビマブ」という2種類の抗体を組み合わせて点滴投与することで、ウイルスが変異しても効果が落ちにくい。海外の治験では軽症から中等症の重症化リスクがある患者で、入院や死亡のリスクが7割程度低下した。

《参考出典》

□ 抗体カクテル療法

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021072200432&g=tha(2021年7月2日 時事通信社)

テーマ16 :薬局・病院の経営不振関連のニュース

このテーマでの選定キーワード 受診控えによる薬局倒産 / 病院経営の悪化と医療

◆ 受診控えによる薬局倒産

調剤薬局業界乱立とコロナ禍で病院の受診控えが進み、「調剤薬局」の倒産は8月まででこれまで年間最多だった件数を超えた。

新型コロナ感染拡大に伴う1回目の緊急事態宣言の発令から、院内感染の防止や外出自粛などの意識の変化、また緊急事態宣言が相次ぎ、受診控えが広がったこと、さらにマスクや消毒液などの感染対策など新しい生活様式の浸透で疾患が減少。処方箋の枚数が大幅に減少した。

対照的に、調剤薬局を除く医薬品小売業の倒産は同期間で6件(前年同期7件)、医薬品だけでなく日用品も扱うドラッグストアは同ゼロ(同4件)と、それぞれ前年同期を下回った。マスクや消毒液などが伸び、コロナ禍で明暗を分けた格好となった。

《参考出典》

□ 「調剤薬局」の倒産が過去最多、コロナで受診控えが響くhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6085f9cf6dbe1840cdd43405882309cd9c9ff3e8

(2021年9月7日 Yahoo!ニュース)

◆ 病院経営の悪化と医療

病院経営の脆弱(ぜいじゃく)さが、新型コロナウイルス禍でいっそう浮き彫りになった。

特徴的なのは、民間病院と国公立病院の格差だ。医療法人が運営する民間病院が0・1%の黒字だったのに対し、国公立病院は赤字が目立つ。特に公立はマイナス21・4%で、補助金を含めても同7・3%の赤字だった。コロナ診療の中心的役割を担っている国公立などの病院は、患者を受け入れるため一般医療の制限を行ったところも多く、減収につながったとみられる。このままでは民間との格差が拡大する可能性がある。国や自治体に認定されていることが多い感染症指定医療機関の役割が果たせなくなるだけでなく、地域医療の最後の拠点としての機能も危うくなる恐れがある。

厚労省は公的病院の再編・統合方針を示しているが、民間病院との役割分担を進めるなど、コロナ対策の実績や地域の実情を踏まえ、自治体や住民とも十分に協議する必要がある。補助金の在り方も検討が要る。

《参考出典》

□ 社説:病院の赤字 経営改善に具体策要る

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/684019 (2021年12月2日 京都新聞)

テーマ17 :医療的ケア児

このテーマでの選定キーワード ◆ 医療的ケア児 ◆ 医療的ケア児支援法

◆ 医療的ケア児とは

病院以外の場所で”たんの吸引”や”経管栄養”など、生きていく上で医療的援助を必要とする子どものこと。

近年の新生児医療の発達により、都市部を中心にNICU(新生児集中治療室)が増設された結果、超未熟児や先天的な疾病を持つ子どもなど、以前なら出産直後に亡くなっていたケースであっても助かることが多くなってきた。その結果、医療的ケアを必要とする子どもの数は増加傾向にある。

◆ 医療的ケア児支援法

医療的ケア児を子育てする家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止する目的で制定。障害や医療的ケアの有無にかかわらず、安心して子どもを産み、育てることができる社会を目指す。

《参考出典》

□ 医療的ケア児支援法

(2021年6月13日 全国医療的ケア児者支援協議会)

テーマ18 :社会問題関連のニュース

このテーマでの選定キーワード ◆ 鉄道無差別殺人未遂 ◆ 高齢者ドライバーの事故 ◆ 池袋暴走事故

◆ 鉄道無差別殺人未遂(京都アニメーションや大阪北新地ビル放火事件)

小田急線や京王線の事件や、京都アニメーションや大阪北新地ビル放火事件のような無差別殺人を計画する犯人にはどのような特徴があるのか。

動機はさまざまだが、攻撃性が高まっていることに加え、その対象がはっきりしないのが無差別殺人を起こす犯人に多い傾向であると考えられる。自分がうまくいかないことや社会に対しての怒りがあるが、その矛先がないから見ず知らずの人を襲う。自分の力を誇示したがるタイプもおり、世間が大騒ぎするかを重視する。同様の事件が大きく報道されると、『自分ならもっと』という心理になることもある。

事件を報じることがメディアの意義である一方、模倣犯の出現は報じる側の責任にもつながる。特に京王線のケースでは、事件の起こった車両から命からがら避難する乗客の姿や、背後の車両が炎に包まれる衝撃的な映像が何度も流された。衝撃的を映像を繰り返し見せられると、これだけの影響を与えられるんだということが伝わってしまう。センセーショナルな映像の方が悪影響がある。

耳目を集めるショッキングな事件ほど、冷静で客観的な報道姿勢が求められる。模倣犯発生の懸念がある一方で、事件の対策や再発防止につながる報道の社会的意義も損なってはならない。

《参考出典》

□ 京王線刺傷、模倣犯が生まれる理由とは 専門家「センセーショナルな映像が悪影響」https://news.yahoo.co.jp/articles/894eb9eebe51676c4df2bbc90de0f6a71cc15523

(2021年11月11日 Yahoo!ニュース)

◆ 高齢者ドライバーの事故

警視庁の資料によると、高齢者ドライバーの事故要因1位は「発見の遅れ」(83.4%)。その他、「判断の誤り」、「操作上の誤り」などがある。「発見の遅れ」は、視力の低下、注意力・集中力の低下、瞬発力の低下など、加齢による自分でも気づかない身体能力の低下が原因であることが多いため、今まで交通事故を起こさなかったのだから大丈夫という過信は禁物である。

また、死亡事故を起こす高齢者ドライバーに最も多い違反は、漫然運転(14.5%)で、歩行者や他の自動車が近くにいても注意を払うことなく運転することを言い、一時不停止、ハンドル・ブレーキなどの運転操作間違い、通行区分違反、優先通行妨害などを引き起こすこともある。

◆ 池袋暴走事故

2019年(平成31年)4月に東京都豊島区東池袋で発生した交通事故(自動車暴走死傷事故)。乗用車を運転していた高齢者の男性(当時87歳)が、ブレーキとアクセルを踏み間違えたことによって車を暴走させ、歩行者・自転車らを次々にはね、計11人を死傷させた(母子2人が死亡、9人が負傷)。

事故後、任意捜査の末に在宅起訴された加害男性は、公判中は一貫して「ブレーキとアクセルの踏み間違いはなかった」として無罪を主張。批判は激化し、SNS上で誹謗中傷が書き込まれるなど、激しいバッシングに。判決では、こうした一連のバッシングが「過度な社会的制裁」とされ、「(被告側に)有利に考慮すべき事情の一つ」として、量刑が求刑(禁錮7年)を下回る一因となった。第三者が感情的に攻撃したことが結果的に量刑を軽くすることになり、SNSが招いた弊害と言われている。

《参考出典》

□ SNS中傷で量刑軽く 矛先は遺族にまで…「こんなこと望んでいない」池袋暴走事故が示した矛盾https://news.line.me/detail/oa-mainichi/16yl179u5ips?mediadetail=1&utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=none

(2021年12月25日 毎日新聞)

テーマ19:地球温暖化関連のニュース

このテーマでの選定キーワード ◆ 線状降水帯 ◆ ゲリラ豪雨

◆ 線伏降水帯

線状降水帯とは、線状に伸びた降水域のこと。通常の積乱雲は1時間程度で消滅するため、数時間にも及ぶ大雨が降ることはないが、線状降水帯の場合は連続的に積乱雲が発生(その規模は幅20〜50km・長さ100km以上)し続けることから豪雨やそれに伴う水害につながりやすくなる。すぐに線状降水帯が通過していく場合もあるが、数時間にもわたって停滞すると深刻な水害・土砂災害が発生するおそれがある。

◆ ゲリラ豪雨

一つの積乱雲が発生し、短時間で局地的に激しい雨が降ることを言う。線伏降水帯との違いは「積乱雲の形状と雨の降る範囲・時間」である。

《参考出典》

□ 線状降水帯ほか、夏に起こりやすい自然災害と対策について解説https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008013667_1.htm

(2021年8月16日 @niftyIT小ネタ帳)

テーマ20:多様化する社会関連のニュース

このテーマでの選定キーワード ◆ SDGs ◆ ジェンダーの多様性 ◆ 夫婦別姓

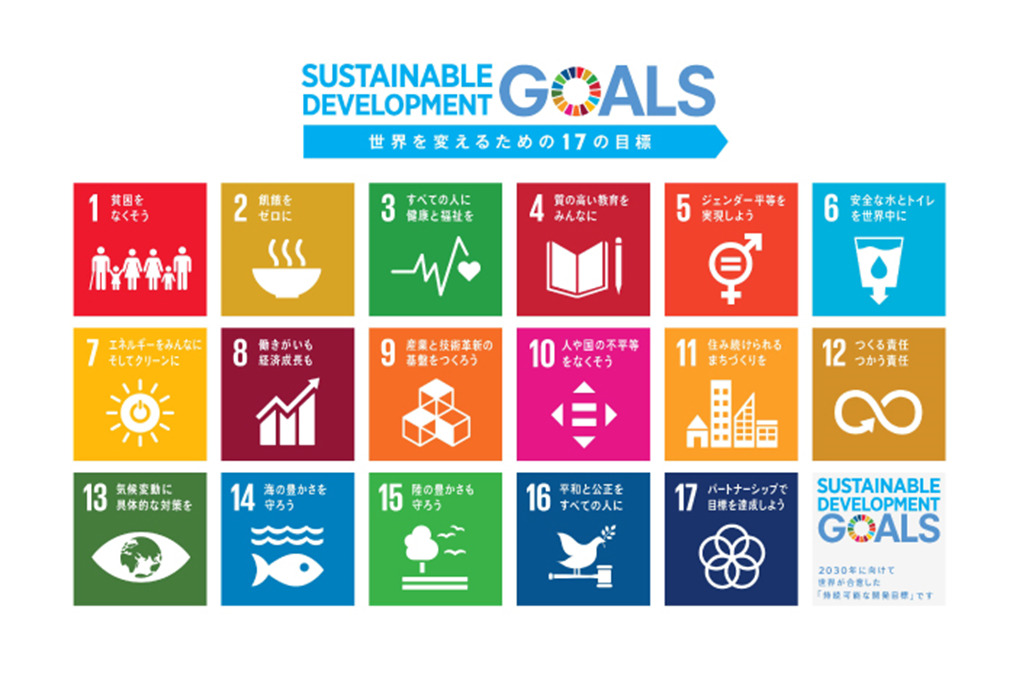

◆ SDGs

SDGs(エスディージーズ)とは、「Sustainable Development Goals」の頭文字をとった造語で、ミレニアム開発目標(MDGs)に変わるものとして、2015年9月に国連が提唱した持続可能な開発目標であり、2030年までに達成することをゴールとしている。17の大きな目標と、具体的な169のターゲットで構成されている。

【17の目標】

1.貧困をなくそう

2.飢餓をゼロに

3.すべての人に健康と福祉を

4.質の高い教育をみんなに

5.ジェンダー平等を実現しよう

6.安全な水とトイレを世界中に

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8.働きがいも経済成長も

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

10.人や国の不平等をなくそう

11.住み続けられるまちづくりを

12.つくる責任 つかう責任

13.気候変動に具体的な対策を

14.海の豊かさを守ろう

15.陸の豊かさも守ろう

16.平和と公正をすべての人に

17.パートナーシップで目標を達成しよう

《参考出典》

□ SDGs(持続可能な開発目標 )とは何か?5分で簡単にわかりやすく解説https://www.orikane.co.jp/orikanelab/3252/

(折兼ラボ2020年7/17)

◆ ジェンダーの多様性

ジェンダーの多様性は、生物学的な男女という2つの性だけでなく、ジェンダーには無数の性が存在しうるという事を理解することである。具体的にはLGBT(レズビアン、ゲイ、バイ、トランスジェンダー)が代表的なものとして挙げられる。

ジェンダー平等とは、ジェンダー(生物学的ではなく社会的な性別)に関わらず、機会をはじめとした諸権利が平等に分け与えられるようにすることで、具体的には、男女で同じ労働をしている場合賃金に差が出ないようにするなどが挙げられる。

思想的にジェンダーの多様性や平等を浸透させていくことも難しいが、従来の男女のみを前提としたシステムを組み替えていくうえで、様々な問題に直面することがある。わかりやすい事例として、東京オリンピック2020で、あるトランスジェンダーの選手が話題になった。このオリンピックに出場した性的マイノリティの方の数は182人、前回のリオオリンピックが56人、前々回が23人であるから急激に増えていることが分かる。男女どちらの競技に出るかなど、今までの枠組みでは対処することが難しい問題に対してシステムは適応していかなければならない。

ジェンダーの多様性を理解し思想に個人が賛同するだけでは社会的なシステムは変化しない。また、日本国内ではこういったジェンダー思想は一部の人間が活動している程度の印象でどこか他人ごとの人も多いのではないだろうか。

しかし、性的マイノリティの方は身近にいることも多い。そうした多様性の中で平等な社会を実現するためには、会社をはじめとした組織での工夫や、多くの人に知識を持ってもらう必要がある。多様性と平等はそもそも目的が異なることを理解し、それぞれ場面で対策が必要なのだ。

《参考出典》

□ ジェンダーの多様性はジェンダーの平等社会を築くのか

https://www.gb-work.or.jp/blog/diversity

(2021年10月4日 一般社団法人パートナーシップ協会ブログ)

◆ 夫婦別姓

日本では、婚姻時に、男女どちらかが一方の氏に変更しなければならず、同性、別姓を選択する自由はない。その結果、改姓をする96%が女性となっており(下記の「平成28年度厚生労働省統計」)、男女平等の観点からも問題視されている。また、夫婦同姓を強制している国は、先進国の中では日本だけであり、世界的に見ても夫婦別姓を選択できる国がほとんどである。

夫婦別姓を実現するために、内縁関係を選択した場合、子どもの認知や、夫婦間の相続、配偶者控除などの公的なサービスを受けることができない。夫婦別姓を選択する場合は、当事者でよく話し合い、子どもや相続の問題、親族との関係、会社への報告などについても意見をすり合わせておくようにしなければならない。日本ではまだ、簡単に選べる選択肢とは言えないのが現状である。

《参考出典》

□ 夫婦別姓のメリットやデメリットとは?抱える問題について詳しく解説

https://www.adire.jp/lega-life-lab/disadvantages-of-surnames-by-couple356/

(Lega-Life Lab.2021年3/4)