здравейте!(こんにちは!)

Medical University Pleven(ブルガリア)医学部医学科の染井佳乃です。

医学部を目指されている皆さん、大学に入ったらどんな学生生活を送りたいですか?たくさん勉強をして、部活に打ち込んで、病院実習をして…

私はブルガリアの大学入学前には全く大学生活のイメージができておらず、入学してからいい意味でも悪い意味でも衝撃を受けました(笑)

私が入学する頃にはいくらインターネットで検索をしてもブルガリアの医学部の情報がほとんど出てこなかったため、たくさんの不安をもちつつも、これからの生活を想像し、ワクワクしながら渡航したことを鮮明に覚えています。

そこで、皆さんに少しでもブルガリアの医学部生の生活を感じてもらえたらと思い、一例ではありますが、私の学生生活をシェアしたいと思います。お気軽に読んでください。

トルコ・イスタンブールの上空の写真。ブルガリアの首都・Sofiaまで東京から直行便は出ておらず、乗り継ぎ時間を含めて東京から17時間ほどかかります。そこから大学のある街・Plevenまでバスで3時間ほどです。

私がよく利用しているトルコ航空の機内食は日本食も用意されています。乗り換えはトルコ・イスタンブールで行うと最短でブルガリアに到着します。

ブルガリア学校生活の基本情報

本題に入る前にまず、大学に関して基本情報を書きたいと思います。

Medical University Plevenは2学期制で、新学年は2月に始まります。(他のブルガリアの医学部は他国と同様に9月に始まります。) 大まかなスケジュールは下記のようになります。

2月) 新学年スタート

↓

5月)1学期の授業終了

↓

6月) 1学期の試験

↓

7月8月) 夏休み(上級生は夏休み中に実習が義務付けられています。)

↓

9月) 2学期スタート

↓

12月)2学期の授業終了、クリスマス休暇

↓

1月) 2学期の試験

各学期、15週の授業の後に期末試験を受けるのですが、試験期間が1ヶ月程と長いです。各科目3回まで試験を受けることができます。

試験形式は、

-Essay(記述)

-Oral exam(口頭試験)

-Multiple choice questions(選択式問題)

-Practical exam(実技試験)

のいずれか、またはこれらを組み合わせて試験をすることがほとんどです。

ヨーロッパの医学部に特徴的なのが記述と口頭試験です。記述では大きなテーマを与えられてそのテーマについて知っていること全てを白紙の紙に書きます。

口頭試験は教授と1対1で面接を行います。この試験が一番大事と言っても過言ではありません。この試験でほぼ成績が確定します。日本の高校出身の学生は口頭試験に慣れておらず、英会話が苦手な学生が多いため、この試験で苦戦することが多いです。

これはブルガリア特有ですが、成績は2〜6で評価されます。

6-exellent

5-very good

4-good

3-fair(3までが合格)

2-poor(落第)

ここまで読まれた方で、「あれ?1は?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、1という成績はありません。

落第科目の数が1学年で一定数を超えると留年となります。

それではここから本題の学校生活の話に入ろうと思います。

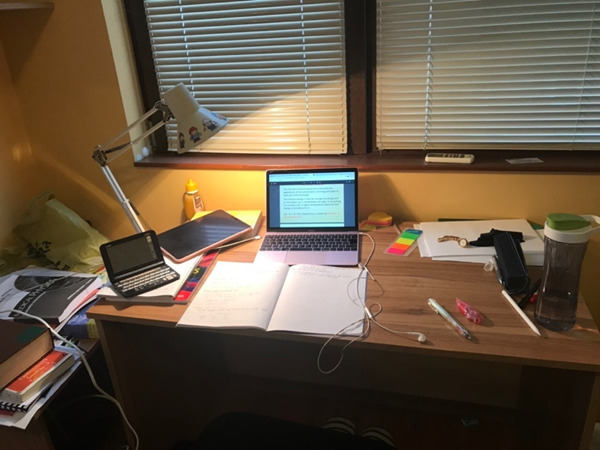

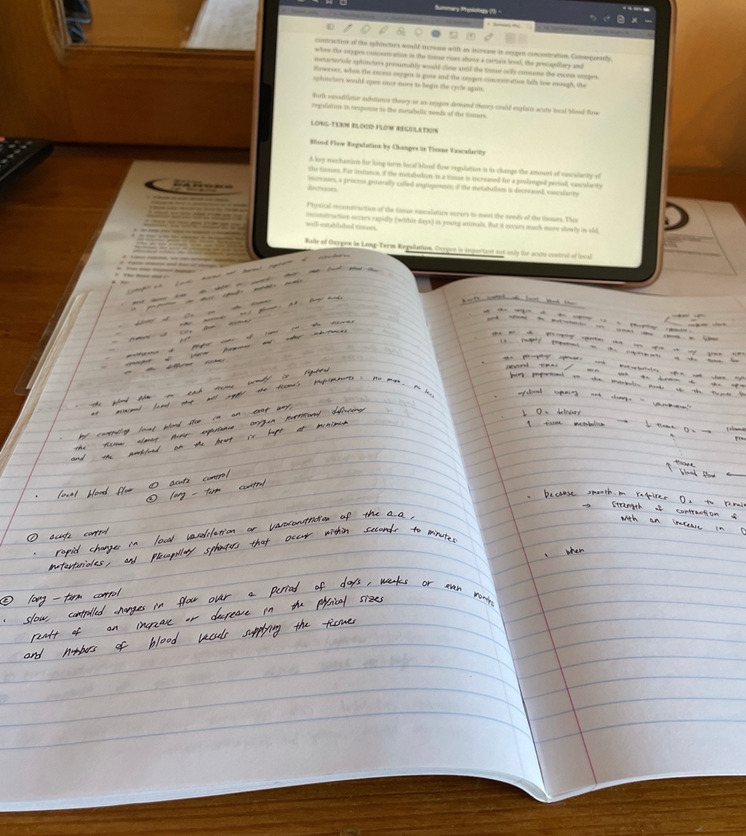

1年生の時の勉強風景。学校の宿題をこなすのも一苦労。

1年生 〜学校に慣れるための大切な期間〜

入学式が行われる2月。ブルガリアの寒さはとても厳しく、大雪の日もあります。新入生は医学部に入学した喜びとこれからの学生生活への楽しみな気持ちを胸に学校生活が始まります。

…ですが、入学早々に新入生は現実に直面することとなるのです…日々の長時間授業による疲れ、終わらない課題、終わらない試験勉強…まるでブルガリアの厳しい寒さのように…

私の大学の1年生の1学期には

-医療物理学

-化学

-組織学

-心理学

もしくは医療情報学

2学期には

-生物物理学

-生物学

-ラテン語

-ブルガリア語

の試験があります。

医学部の1日はとても忙しく、朝8:00から日によっては18:00頃まで授業があります。学年が上がるにつれて授業数も期末試験の数も徐々に増えていきます。

1年生1学期のとあるクラスの授業例

8:00〜9:30 医療物理実習

10:00〜12:15 解剖

12:30〜14:00 組織学実習

14:30〜16:00 生物実習

よく後輩から「一番大変だったのはいつ?」と尋ねられますが、私は迷わずに1年生の1学期と言うようにしています。人によって感じ方は異なると思いますが、私が1年生の1学期が辛かった理由としては

- ブルガリアの生活に慣れていなかった

- 英語で医学を学ぶ難しさ

- 試験形式が日本と大きく異なる

- 私が完璧主義すぎた

- 高校在学時に文系だった

- 部活との両立の難しさ

の6点を挙げたいと思います。

ブルガリアの生活が慣れていなかったことと英語で勉強をする難しさについてはどの国、どの学校に入学しても直面する問題ですので割愛します。英語で勉強をすることは最初こそ難しいと思いましたが、英語力がB2(英検準1級〜1級)程度ある方であれば医療に関する英単語を覚えるだけですので、割とすぐに慣れると思いますよ。

- 試験形式が大きく異なる

先ほども述べましたが、日本で教育を受けてきた学生は記述試験と口頭試験に慣れていません。なぜなら日本の試験は問題を与えられて、それに対して当てはまる答えを簡潔に答えたり、記号を選んだりする問題が多いからです。しかし、ブルガリアの試験では知っていることを全て答えることを要求されます。例えば、「肺炎の治療方法を全て答えなさい」といった内容です。ですので、なんとなく知っているだけではなくしっかり知識を定着させなければ落第してしまいます。

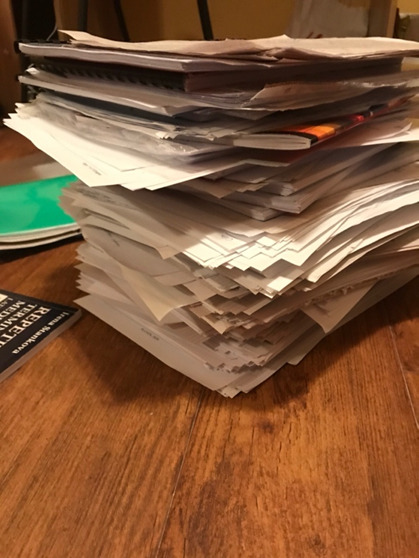

1年生1学期の勉強量。私はこの時に腱鞘炎になりました(笑)

- 完璧主義すぎた

直前に述べたことと若干相反しますが、私は1年生の頃に試験に落第することをとても怖がり、完璧を求めすぎたあまりに試験の最後の方までの勉強が間に合わなくなってしまいました。将来、医者になるためには完璧を追い求めることは大事だと思います。ですが、追い求めすぎたために試験に間に合わなくなっては足元を掬われてしまいます。ペース配分に重きを置き、たまには友達と外出するなどして休息の時間も確保するのが良いと思います。

- 高校在学時に文系だった

前回のブルガリア留学記(1)でお話しした通り(まだ読んでいらっしゃらない方はぜひお読みください。) 私は高校の時に文系選択でしたので、理科分野は生物基礎・化学基礎・物理基礎しか高校で勉強をしていませんでした。

理系で理系化学、理系物理を履修していた日本人学生は1年生の1学期は楽だと口を揃えて言います。なぜなら医療物理と化学は高校で学んだことと共通する部分があるからです。

一方、文系出身の学生は物理と化学に関しての知識がほとんどないため、とてもハードな試験になります。文字通り、一からのスタートです。しかし、文系でも1年生の1学期を乗り越えることができたら、その後の学期は他の学生とあまり大変さは変わらないと思います。

- 部活との両立の難しさ

高校で部活動をされていた方は学業と部活の両立の難しさをよくご存知だと思います。日本の医学部では医学部専用の部活動や、医療系学生だけの大会(東医体など)があると聞いたことがあります。しかし、ブルガリアの医学部生は他の学部と一緒に部活動をし、出場する大会も同じです。(試合でブルガリアの代表選手と対戦したこともあります。もちろん負けてしまいましたが…笑) 学業によって多忙を極めるため、部活動加入率はあまり高くなく、1学年でおおよそ5%くらいといったところでしょうか。Medical University Plevenは小規模の大学ですので、部活動の数は多くはありませんが、クリケットや卓球においては強豪校となっています。部活動に入部すると、日々の勉強に加えて練習や試合にも参加をすることになり、試合が試験の直前に入ることもザラになります。

そのため学校生活は忙しくなり、より試験勉強が大変に感じることもありますが、部活動をやっていると他大学の学生との交流が持てたり、試合のためにブルガリア各地を巡ったりすることができるのも楽しいです。

試合で訪れたブルガリア第6の都市・Stara Zagora

コーチが遠征先でご馳走してくださったブルガリア風ハンバーグ

ここまで私が1年生の時に困難を感じた場面をたくさん書いてしまいましたが、もちろん楽しいこともたくさんあります。ご安心ください。

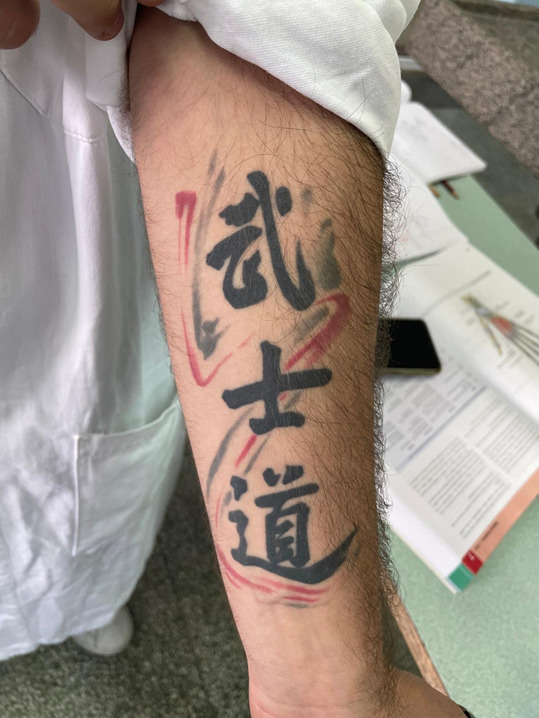

最もワクワクすることは新しい、たくさんの人との出会いがあることです。Medical University Plevenには様々なバックグランドを持つ学生が集まります。日本にいるとなかなかないような出会いがたくさんあります。最初は言語面でも話題の面でもみんなと楽しく会話ができるかとても不安でしたが、すぐに慣れ、友達もたくさんできました。一緒に勉強会をしたり、旅行に出かけたり、週末や試験の後にはみんなでパーティーを開いたりします。私のクラスは仲間意識が強く、みんなで励まし合いながら毎回試験と戦っています。 (笑)

クラスの友人の腕のタトゥー。彼は大学入学前に母国の代表として長年空手選手をしてきており、「武士道」のタトゥーを掘ったそうだ。

金曜日にクラスのみんなとお疲れ様の一杯

クラスメイトの料理が得意なイタリア人が作ってくれた本場のイタリア料理。

他にも、今では慣れてしまいましたが、実験のために初めて白衣に袖を通した時にクラスみんなで喜んでたくさんの写真を撮り合ったこと。初めて人間の解剖をしたこと。初めての期末試験、手探りの状態で試験を受け、合格した時に友達と抱き合って喜んだこと。

全てのことが新鮮で、現在4年生の私が振り返った時にたくさんの思い出が詰まっていると感じるのが1年生という学年だと思います。

そんなこんなで、1年生で落第の科目が一定数を下回れればいよいよ2年生に進級です。私が1年生の時はクラスに10人の学生がいたのですが、2年生になる頃にはそのうちの2人が留年してしまいました。3分の1が留年になったクラスもありました。

2年生〜ここを抜けるとやっと医学部生〜

私が1年生の時、とある先輩が口酸っぱくおっしゃっていた言葉があります。「医学部生を名乗れるのは2年生の科目を全て合格してから」と。

その当時はこの言葉をかけられる度に「やっとこの大学に慣れてきて、2年生になれたのに」と正直、うんざりしていましたが、今となっては私がその言葉を下の学年にかけるようになりました。

なぜなら2年生の1学期には

-解剖学

-生理学

-生化学

2学期には

-微生物学

-社会医学

-倫理

-統計

-ブルガリア語

の試験があり、特に解剖学、生理学、微生物学は基礎医学の重要な柱です。これらの科目は勉強量が凄まじく必要であり、知識が不足すると試験に落ちるどころか、3年生以降の勉強が理解できなくなってしまいます。2年生はその勉強量の多さ故に留年が最も多い学年でもあります。逆に、2年生の科目に全て合格するとそれ以降の学年ではそこまで苦労しないと思います。

高校在学時に理系だった日本人学生が苦戦するのが2年生です。文系出身の場合、1年生の時に大量の勉強をこなす必要があるため、勉強習慣がしっかりと定着していることが多いです。2年生の時も同じ勉強量をこなせば試験に合格できます。ただし、1年生でそこまで勉強をしなくても試験に合格した学生は2年生でうまくエンジンをかけられず、痛い目を見ることがあります。

私は現在4年生ですが、クラスメイトはみんな口を揃えていかに2年生の勉強が辛かったかについて頻繁に話します。みんなそれぞれ今では笑えるような武勇伝があったりします。例えば、

-毎晩、解剖学の教授が夢の中に出てきてビンタをしてくる夢をみる

-4時間半睡眠を1ヶ月連続(この学生は試験勉強のエンジンをかけるのがかなり遅れ、留年スレスレでした。)

-夢の中でもひたすら解剖の勉強をしている

-毎朝起きると涙が止まらなくなってしまう

-ペンの持ちすぎで腱鞘炎になる→試験当日に記述式問題を書くことができない

などなど…

もちろん私自身もありますよ(笑)

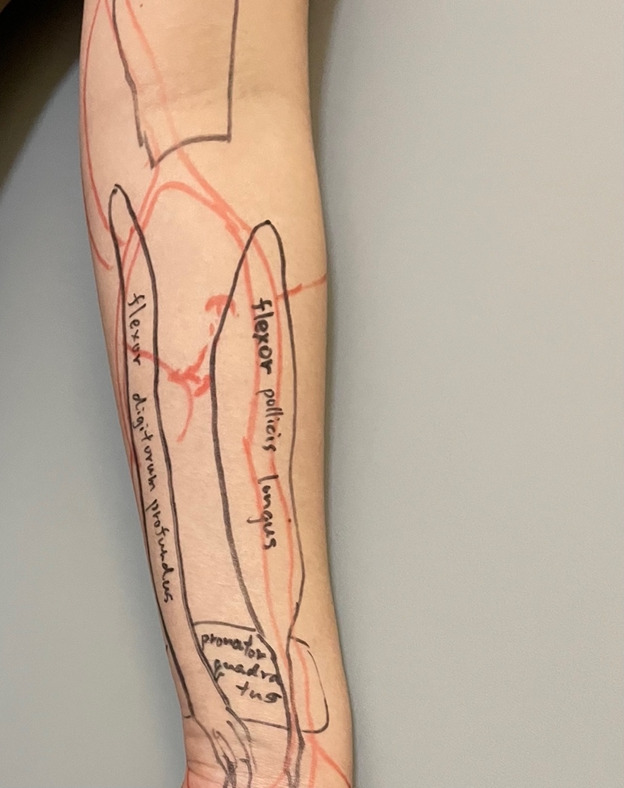

私はなかなか筋肉の名前や血管を覚えることができず、覚えやすくするために友達と一緒に自分達の体に解剖用語を書き込みました(笑)

油性ペンで書いたため、次の日になっても落ちず、授業担当の先生がびっくりしていました(笑)

また、前述した通り、私は部活に参加しているのですが、なんと!大変な解剖学の試験の時に限って!本当に直前、1週間前に!試合が入ってしまいました!

もちろん、試合先のホテルでもひたすら勉強に明け暮れていました…

こうしてみんな、なんとか(?) 試験に合格し、晴れて「真の医学部生」になるのです。

解剖学の試験の後に教材と。こんなに頑張ったのですね…

以上、ブルガリア医学部生の実態!1-2年生ver.でした!ブルガリアの医学部生も日本の医学部生と同様、嵐のような忙しい学校生活が待っていますが、ここでしか経験できないユニークな体験がたくさんあります。別の機会にブルガリア医学部生の実態3-4年生ver.を執筆し、その中でブルガリア国外に交換留学した話も盛り込みたいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。

Довиждане(さようなら)!

過去のブログ