~2026年医学部入試へ向けての生物対策~

第3回 10月~12月にやっておきたい“医学部生物”勉強法 一会塾MEDICAL 生物科 高橋

~はじめに~

皆さんこんにちは。一会塾MEDICALの高橋です。

この3か月間の成果はいかがでしたでしょうか。夏休みもありましたので、みっちり勉強してきたことでしょう。

さて今回は、基本的な勉強が終わった後の応用的な勉強についてお話します。教科書や教科書傍用問題集が身についたからといって、すぐに入試問題が解けるわけではありません。教科書と実際の入試問題とのギャップを埋める勉強が必要です。今回はそのやり方についてお話しします。

基本問題から次の段階へのステップアップに必要なのは、「生物学的なものの考え方の理解」ということになると思います。「ものの考え方」と言っても一通りではありません。例えば遺伝子分野には遺伝子分野の考え方がありますし、発生分野には発生分野の考え方があります。根本的にはつながっているのですが、そこから枝分かれしているので、分野に合った考え方をしていく必要があります。

例を挙げてみましょう。遺伝子の例です。

1⃣真核細胞の転写調節は原核細胞のものに比べて,どのような利点があるのか。 (大分大学)

この問題を見て、まず思い出さなければならないのは次の2つでしょう。

①原核生物の転写調節のしくみ

⓶真核生物の転写調節のしくみ

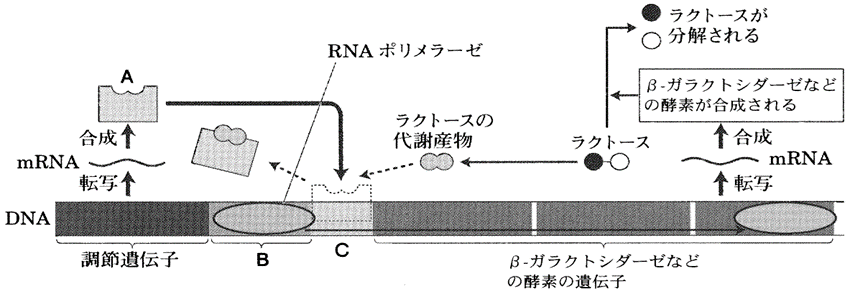

①の原核生物の転写調節についてはオペロン説が有名です。オペロン説で転写を制御しているものはリプレッサーというタンパク質でしたよね。

例えばラクトースオペロンでは、リプレッサーがオペレーターに結合していると転写のスイッチがオフになり、リプレッサーにラクトース誘導体(代謝産物)が結合してオペレーターから離れると転写のスイッチがオンになります。

つまりリプレッサーは転写を抑制する因子であり、オペロン説には転写を活性化する因子は登場しないことになります。転写調節の細かい仕組みも大事ですが、ここではざっくりと大枠がつかめているかどうかがむしろカギになるかもしれません。

<オペロン説>

⓶の真核生物ではどうでしょうか。転写を制御するタンパク質は2種類ありました。アクチベーターとリプレッサーです。アクチベーターは転写を促進する物質であり、リプレッサーは原核生物と同様に転写を抑制する物質です。この2種類がさらに細分化されて、様々な調節タンパク質が関与していることが知られています。

これらの結合の仕方が情報となり、転写のスイッチがオンになるかオフになるかが決まります。 それだけではありません。リプレッサーとRNAポリメラーゼの間には基本転写因子や介在タンパク質が存在しており、これらが複雑に関係しあって初めて転写を行うことができるのです。

<真核生物の転写調節>

このように真核生物の転写調節は原核生物よりもはるかに複雑な仕組みを持っています。ただ単に原核生物の知識と真核生物の知識をバラバラに持っているだけではこの問題には対応できません。その2つを比較して違いを明確に指摘できるかどうかがカギになってきます。基礎から応用に向かうためには、個々のハードルを乗り越えなければならないわけです。

<解答>

原核生物に比べて真核生物の調節タンパク質の種類は多い。また基本転写因子や介在タンパク質も必要で、遺伝子の発現調節に多数のタンパク質が関与する。様々な情報を統合することで転写の調節ができる利点がある。

もう一つ挙げましょう。今度は細胞分裂の話です。

2⃣ 減数分裂が体細胞分裂と異なる点を3つ記せ。(東北大学)

どうでしょうか。非常にシンプルな問いですよね。ただ、減数分裂と体細胞分裂の違いについてしっかりまとめた経験がある人は少ないかもしれません。

教科書でこのあたりを習うと、用語や動きに気を取られがちです。定期試験などでも相同染色体とか星状体とか、言葉を埋める問題が出がちですよね。

もちろんそれを覚えることも大事なのですが、もっと大きな違いをしっかり理解することが大事です。

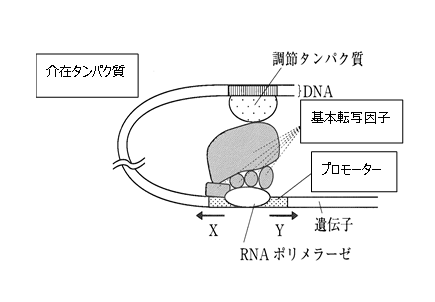

それは、「体細胞分裂は核相が変化しないが、減数分裂は核相が半分になる分裂である」 ということです。核相は染色体数と言い換えても構いません。動物の場合、減数分裂は配偶子形成の際に行われます。逆にいえば、配偶子を作らない限り減数分裂は行われないのです。従って動物の(植物でも同じですが)体内で行われる細胞分裂のほとんどは体細胞分裂ということになります。

<減数分裂>

なぜ配偶子形成の際に核相が半減する必要があるのか。それは、配偶子が受精を行うからです。受精をすれば、2つの配偶子が合体して、各染色体が2本ずつになります。これが2n(複相)の状態です。父親由来の1セットと母親由来の1セットを持つからそれぞれの染色体が2本ずつある状態になり、その2本1組を相同染色体というのです。

さて、あと2つ、違いを見つけましょう。いま相同染色体と言いましたが、これも大事なことですね。

「相同染色体が対合して2価染色体になる」のは減数分裂だけの特徴です。この対合のおかげで、核層が半減するということはわかりますでしょうか。このあたり、しっかり押さえておいてくださいね。

さてもう一つ。減数分裂には第一分裂と第二分裂があります。それに対して体細胞分裂は1回の分裂で終了です。つまり、「減数分裂は2回の分裂が連続して起きる」ということですね。

解答としては、この3点を挙げればよいでしょう。

<解答>

・体細胞分裂は核相が変化しないが、減数分裂は核相が半分になる分裂である

・減数分裂では相同染色体が対合して2価染色体になる

・減数分裂は2回の分裂が連続して起きる

次は視覚の話です。

3⃣暗い星を肉眼で観察する場合、どのようにすればよく見えるか。視細胞のっ分布を根拠に答えよ。(岩手大学)

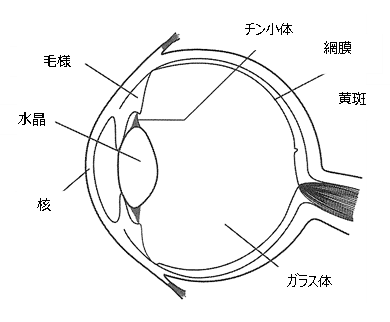

暗い星をじっと見つめた経験はありますか? 都会で生きている子供たちは、そもそも星空を見上げるということ自体がほとんどないでしょう。この質問にはどう答えればいいのでしょうか。ヒントは「視細胞の分布」です。視細胞は網膜に存在し、黄斑付近に錐体細胞が、その周辺部に桿体細胞が主に分布します。

錐体細胞は明るいところで働き、赤・緑・青の光を受容する3種類の細胞があるので、色を識別することができます。桿体細胞は暗いところで働き、こちらは明暗のみを受容します。 「暗い星」を観察するのに適した細胞は、錐体細胞でしょうか、桿体細胞でしょうか。

<眼の水平断面図(右眼)>

もうお分かりですね。暗い星は桿体細胞で観察するのが適しているのです。一生懸命見つめてしまうと、光は黄斑に届いてしまいます。

そうするとそこに存在する錐体細胞では暗い星の光を感じることはできません

そこで、視線を少しずらしてやるのです。そうすることで暗い星の光は黄斑を外れてその周辺の桿体細胞に届き、光を感じることができます。これは少し練習が必要なのですが、慣れてくると視野の真ん中ではないところにあるものを見ることができるようになります。

<解答>

暗所で働く桿体細胞は網膜の黄斑以外の場所に多く存在するので、暗い星から視線を少しずらして桿体細胞がその光を受容するようにする。

いかがでしたか。

今回はきちんと理解していないとわからないタイプの問題に焦点を当ててみました。このほかにも様々なタイプの問題があります。自分が苦手とするタイプの問題を見つけて、しっかり演習をしてみてください。